こんにちは、リキリツです。

製造業では品質管理の用語でPDCAサイクルという言葉があります。

PDCAサイクルとは品質管理を継続的に行う手法の1つです。

このPDCAサイクルを資格の勉強に応用して勉強を続けることで、継続的に実力を伸ばすことができ合格に近づくことができます。

私は製造業でPDCAサイクルを利用した業務改善を担当していたことがあり、この経験を活かして勉強を続けることで電験二種・電験三種・応用情報技術者試験などの資格に合格することができました。

今回は、PDCAサイクル取り入れた勉強法について書かせていただきます。

資格の取得を目指している方に参考にしていただければと思います。

- 1. PDCAサイクルとは?

- 2. PDCAサイクルを資格の学習にあてはめる

- 3. Check(評価)とAction(改善)をするタイミング

- 4. Check(評価)とAction(改善)の具体的な内容

1. PDCAサイクルとは?

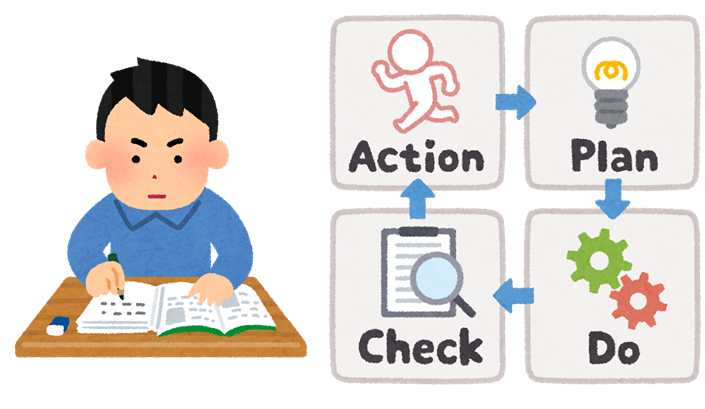

PDCAサイクルとは、「Plan(計画)」、「Do(実行)」、「Check(評価)」、「Action(改善) 」の頭文字をつなげた言葉で継続的に業務改善を行う手法です。

4つの工程について説明します。

- Plan(計画):業務の計画を作成する

- Do(実行):計画通りに業務を実行する

- Check(評価):問題点・不具合がないか評価する

- Action(改善):問題点・不具合の改善案を考える

「Action(改善)」の工程の後、改善案を計画に反映させ、2周目、3周目…とPDCAサイクルを続けることで、継続的に改善を行うことができます。

2. PDCAサイクルを資格の学習にあてはめる

資格試験の学習にPDCAサイクルを当てはめると、継続的に実力を伸ばすことができ、合格できるレベルに到達することができます。

資格学習にPDCAサイクルを当てはめると次のようになります。

2-1. 資格学習の「Plan(計画)」

資格試験の最終目標は、「試験で合格ライン以上の得点をとること」です。

最終目標を実現するために、参考書をいつまでに読むか、過去問題集をいつまでに解くかなどやることを1か月単位くらいの計画を立てます。

計画は綿密なものでなくても、ざっとしたもので構いません。

最初はざっとした計画でもPDCAサイクルを回すことで、計画に改善を加えていくので最終的には合格できる計画になっていきます。

なお過去問題集は3周以上解くことで理解度が上がりレベルアップが望めますので、最初の計画にも過去問題集を3周解く時間を確保した計画を立てることをおすすめします。

2-2. 資格学習の「Do(実行)」

計画通りに学習を進めます。

次の工程に「Check(評価)」があるので、Check(評価)しやすいように、過去問題集の採点結果を記録しながら学習を続けます。

ノートなどに記入するだけでなく、エクセルなどに表にまとめながら学習を行うことで後の「Check(評価)」がスムーズに短時間にできるようになります。

(参考記事)下記リンク記事にて、エクセルで記録をしながら過去問題集で勉強するテクニックを書いておりますので、ご参照ください。

↓ ↓ ↓

2-3. 資格学習の「Check(評価)」

学習の成果を確認して、問題点・不具合がないか「Check(評価)」を行います。

下記のような問題点・不具合を抽出します。

- 計画通り学習が進んでいない

- 苦手な科目はないか

- 科目の中で苦手な分野はないか

2-4. 資格学習の「Action(改善)」

前の工程で抽出した問題点・不具合について、原因を考えます。

原因をいくつか挙げていき、抽出できた原因を解消するための改善案を考えます。

考えついた改善案を計画に反映して、2周目のPDCAサイクルを回して改善された計画に沿って学習を続けていきます。

3. Check(評価)とAction(改善)をするタイミング

Check(評価)とAction(改善)をするタイミングは、大きく分けて次の3つのタイミングがあります。

3-1. 1か月に1回定期的に行う

最初の計画はざっと1か月単位での計画を立てているので、計画どおり学習がすすんでいるかどうかCheck(評価)を行います。

計画通り進んでいなければ、計画どおり進められるようにAction(改善)を行います。

3-2. 過去問題集を1周終わったときに行う

過去問題集の成績を記録して学習していれば、1周終わったときに得意科目・苦手科目がはっきり分かります。

また間違った問題だけをエクセルのフィルター機能で抽出すれば、苦手な分野も簡単に割り出すことができます。

抽出できた苦手科目・苦手分野について、改善するための学習を続けていけば、レベルアップすることができます。

3-3. 不合格になったときに行う

資格試験が不合格になってしまい次年度も挑戦する場合は、次年度の勉強を始める前にCheck(評価)とAction(改善)を行いましょう。

前年度と同じ勉強法を繰り返すのではなく、不合格となった原因を追究し改善することで、次年度は同じ失敗を繰り返しにくくなり上積みが期待できるので、合格できる確率は上がります。

4. Check(評価)とAction(改善)の具体的な内容

改善案は自分で考えついた方法が最善の案だと思うのですが、改善案が思いつかない方のために具体例を示しておきます。

4-1. 計画通り学習が進んでいない

計画通り学習が進まない原因は下記ような問題点が考えられます。

- 1日の勉強時間が少ない

- 学習するスピードが遅い

- 計画に無理がある

問題点に対して、改善案は次のようなものが考えられます。

- 勉強時間を増やす

- 勉強以外の趣味が多い

- 難しすぎる問題にこだわり過ぎない

- よく出る問題のパターンを覚える

- 完璧を目指さない

- 電卓の使い方を覚える

特に完璧を目指し過ぎるのは、エスカレートして無理をしてしまい挫折に繋がる良くない傾向です。

ほとんどの資格試験は問題の60%を正解すれば合格できます。

まずは40%間違っても良い60%を目標に計画を立てることをおすすめします。

最初から完璧を目指すのではなく、60%正解できる実力がついてから、70%→80%…と目標を上げていくようにしましょう。

また勉強以外の趣味が多くて勉強時間が短い場合は、趣味を減らしましょう。

(参考記事)下記リンク記事にて、勉強時間を作るために趣味を減らす方法を書いておりますのでご参照ください。

↓ ↓ ↓

4-2. 苦手な科目・分野がある

苦手な科目・分野がある場合の原因は次のようなものが考えられます。

- 文章問題が苦手

- 計算問題が苦手

- うっかりミスが多い

- 理解度が低い

- 出題文の意味が理解できていない

- 公式が思い出せない

問題点に対して、改善案は次のようなものが考えられます。

- 暗記に適した学習法を採用する

- 間違った問題の解説を良く読む

- うっかりミスした箇所をノートにまとめる

- 不得意分野を参考書で復習する

- 出題文のポイントとなる部分が理解できるまで読む

- 公式を語呂合わせで覚える

- 難しすぎる問題は飛ばす

- インターネットで調べる

電気系やIT系の資格に挑戦される方は理系の方が多く、文章問題が苦手な方が多いと思います。

(参考記事)下記リンク記事で、文章問題に適した暗記学習法を記事にしておりますので、ご参照ください。

↓ ↓ ↓

4-4. 私のPDCAサイクルを活用した学習の実体験

私は電験三種を2年・電験二種を3年で合格できたのですが、不合格だったときにPDCAサイクルを活用した改善を学習に取り入れたことで、後の合格に繋がった経験があります。

(参考記事)以下リンク記事にて、不合格の原因と改善案に関する内容を記事にしておりますので、ご参照ください。

↓ ↓ ↓

…以上、PDCAサイクルを活用した資格の学習について書かせていただきました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。